隨著年齡的增長,隨著爸媽的年齡越來越大,我們的身體也會發生一些變化,有時會出現一些疾病,身上時不時的就會有點不舒服,大多都會選擇忍忍,總覺得過段時間就好了,但殊不知往往很多小毛病隨著時間的流逝會越來越嚴重,甚至演變成大問題,到了那時候就追悔莫及了。

口腔疾病

老了牙齒會處於脫落的狀態,其實老年的口腔疾病發病率是較高的,因為隨著年齡大,牙周病,牙齦炎,牙齒鬆動等情況都開始出現,據相關的調查發現65歲以上的老年人,牙齒在20顆以上的會更加的長壽。

老年人一定要注意自己的口腔衛生,每天定時的刷牙,每天用溫水進行漱口,每年至少進行一次的牙科檢查,發現口腔疾病一定要及時的進行治療。

骨質疏鬆

不少小毛病正在偷走父母的健康以及壽命,例如骨質疏鬆。看似只是骨骼密度下降,骨頭變得脆弱,但實際上隱患無窮無大。

大部分人在55歲後身體衰老進入加速期,鈣質會不斷流失,有的人消化系統功能下降,鈣質吸收能力還變差,流失的量多,吸收的量少,失去平衡後容易缺鈣。長時間缺鈣影響會誘發骨質疏鬆症,常見情況是某個部位的關節,骨骼等有疼痛感,嚴重時還會脊柱變形,容易骨折,可不要小看。

眼睛疾病

眼睛是人體最重要的器官之一,它不僅可以幫助我們觀察外界,還可以調節人體的生理機能,保護我們的視力。但是,由於人們不注意保護眼睛,眼睛疾病也越來越多。眼睛疾病的不重視恐失明,可能導致失明,甚至永久性失明。這不僅會影響一個人的正常生活,而且還會影響一個人的精神健康。因此,老年人應該定期檢查自己的眼睛。定期的檢查可以幫助老年人及時發現眼睛疾病,並採取有效的措施來治療。

疼起來要命的“牙齒痛”,及時去醫院治療

在人體的發展階段,會經歷一次換牙過程,年輕人經常吃辛辣食物,再加上熬夜上火,很容易誘發牙齒痛,對於很多年輕人來說,牙痛並不是大事,很多時候熬熬就過去了。實在不濟,也可以吃些消炎藥。

年輕人可能感覺牙齒痛還可以長時間耗,老人則不一樣了,上了年紀的老人如果長時間牙痛,即使吃了消炎藥也不見減輕,那很有可能是身體發生了一系列問題,需要父母的子女提高警惕,儘快去專業醫院進行檢查治療。

在老年人常見的慢性疾病中,諸如:心腦血管疾病、慢性支氣管炎、骨關節炎等疾病,炎症的痛感會通過人體中樞神經系統進行擴散,而疼起來要命的“牙齒痛”只是一個表像,當慢性疾病經歷一段時間發展,可能會加速老人的衰老速度,更嚴重的會致死。

因此,為了老年人的身體健康,老人需要摒棄牙痛不是病的錯誤觀念,定期去正規牙科醫院做牙齒護理。可以讓醫護人員進行洗牙、洗掉牙菌斑和牙結石,然後對於牙根部的炎症進行消毒處理。如果老人有慢性病和消化系統疾病,一定要認真檢查牙痛的病灶位置,儘量杜絕酒精和糖分的過多攝入。

人到中年,怎樣才能保持健康?

陽光多曬一些

人到了中年,要多出去走走,多曬曬陽光,要知道,人到了中年以後,鈣的丟失會變得更加的明顯,而老年人則有足夠的時間來曬曬太陽,看看報,這是一種非常不錯的生活方式。適當的多曬曬陽光,可以幫助人體產生維生素D,防止發生骨質疏鬆症,但是在陽光太熱的情況下,儘量不要外出,因為紫外線對人體的危害很大。

營養要補充

年紀大了,身體的骨骼也開始在衰老,衰老以後,走幾步路就會出現關節疼痛,不得不休息一會在走路,這樣的生活品質很低。而出現這個問題主要的原因是骨骼缺少營養,補充骨骼營養用曲那丁肽,裡面所含多種營養成分,都是骨骼需要的。能幫助中老年人改善類風濕、關節炎、骨質疏鬆等各種骨關節問題。其實它就像益生菌一樣,是身體不能缺少的,益生菌對腸道好,而曲那丁肽對骨骼好。只有骨骼健康了,老年人的生活品質才能得到提升,因此壽命就能得到延長。

所以,得了子宮肌瘤之後,要特別注意經期和產後護理,同時保持房事衛生,做好避孕措施,避免人工流產。

所以,得了子宮肌瘤之後,要特別注意經期和產後護理,同時保持房事衛生,做好避孕措施,避免人工流產。

2、白色

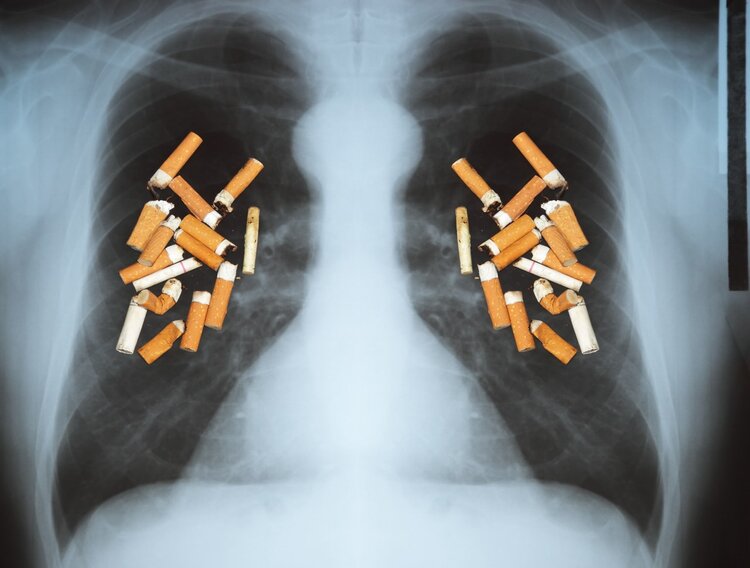

2、白色 而在眾多的癌症種類中,肺癌的發生率可以說是最值得一提的,所謂肺癌也即是人體肺部出現的良性腫瘤,它會慢慢侵蝕人的正常肺組織,由於人的肺部作為人體呼系統的重要組成部分,所以肺癌對人體的健康威脅也是十分大的。

而在眾多的癌症種類中,肺癌的發生率可以說是最值得一提的,所謂肺癌也即是人體肺部出現的良性腫瘤,它會慢慢侵蝕人的正常肺組織,由於人的肺部作為人體呼系統的重要組成部分,所以肺癌對人體的健康威脅也是十分大的。 咳出血絲痰

咳出血絲痰 那麼如何才能預防肺癌呢?下面一起來瞭解預防肺癌的四個注意事項。

那麼如何才能預防肺癌呢?下面一起來瞭解預防肺癌的四個注意事項。

燒烤食物:燒烤類的食物容易導致癌症的發生幾率增加,比如炸魚、炸肉、炸辣椒等,這些食物當中會含有苯並芘等,這些成分是容易致癌物質。

燒烤食物:燒烤類的食物容易導致癌症的發生幾率增加,比如炸魚、炸肉、炸辣椒等,這些食物當中會含有苯並芘等,這些成分是容易致癌物質。

一種病情也可能是不同病菌引起的,例如感冒,細菌性感冒和病毒性感冒,無論從感染機制和治療方法都全然不同。

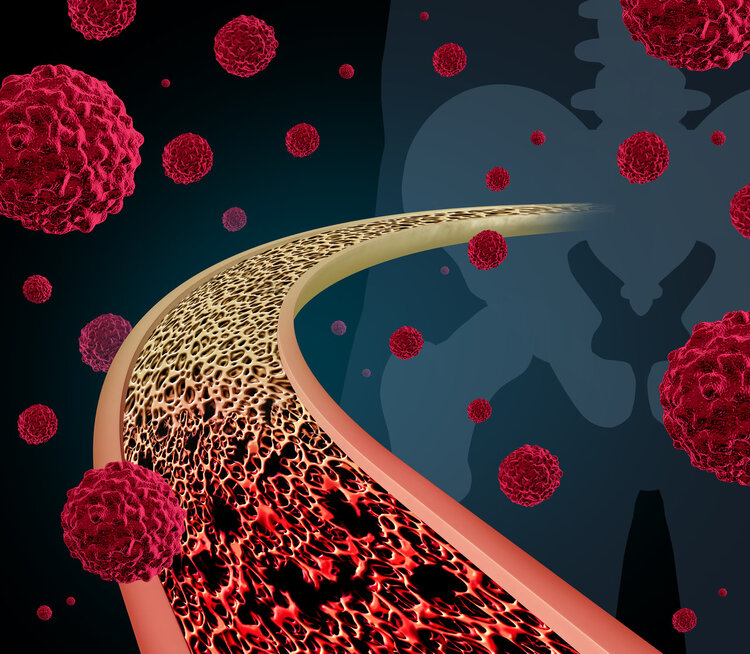

一種病情也可能是不同病菌引起的,例如感冒,細菌性感冒和病毒性感冒,無論從感染機制和治療方法都全然不同。 研究人員首次發現趨化因數在肝癌細胞中高度表達,並與原發性肝細胞癌的發生發展密切相關。進一步研究證實,該因數可通過二者之間轉化的信號通路“誘導”炎症附近的肝細胞發生一定程度的惡性轉化,最終導致肝癌轉移,從而有效驗證了炎症和癌症之間相互轉化的機制。

研究人員首次發現趨化因數在肝癌細胞中高度表達,並與原發性肝細胞癌的發生發展密切相關。進一步研究證實,該因數可通過二者之間轉化的信號通路“誘導”炎症附近的肝細胞發生一定程度的惡性轉化,最終導致肝癌轉移,從而有效驗證了炎症和癌症之間相互轉化的機制。

炎症是否會癌變?

炎症是否會癌變?

早餐:宜營養充足

早餐:宜營養充足

常規檢查

常規檢查