吃喝拉撒是人體正常的工作運轉,通過食物來攝取足夠的營養,為身體補充足夠的能量,同時通過腸胃進行消化吸收,此時很可能就會在體內產生一定的氣體,也會通過放屁的形式排出體外。

說起放屁這個生理現象,很多人可能會感覺到比較尷尬,但其實人們也可以通過放屁的狀態來瞭解身體的健康狀態。

經常放屁,而且很臭,是腸癌嗎?

放屁,是很正常的一種情況,每個人都會放,只不過多少的區別。屁可受到食物成分、進食量、腸道菌群等多種因素的影響,一般一天在10個以內是正常的,如果超過,說明屁過多。

而老是放屁,要先考慮一下是不是吃了地瓜、土豆、洋蔥等產氣的食物,這類食物進入體內後,很容易產生氣體,可又沒有其它途徑釋放,便會通過放屁的形式排出。

如果排除了這一點,要考慮是不是腸道感染,人體腸道內有一種叫產氣腸桿菌的菌群,它的主要功能就是幫助我們消化食物。

但當身體免疫力下降或吃了一些不健康的食物,就會導致它繼發腸道感染,致使細菌紊亂,從而使腸道內氣體增加,這時放屁的次數也會增加。

而如果本身就有腸道疾病的患者,突然聽見放屁次數增多,要警惕癌變,頻繁放屁是腸癌的典型表現之一,尤其是放的屁的味道比較特殊的時候。

但是如果長期如此,腸道內一直積存過度的營養物質,就會導致菌群失調,使那些富餘的營養大量合成胺類物質,這是一種致癌物,可刺激腸道,最終癌變形成腸癌。

這時體內大量蛋白質短時間內沒有辦法被分解,只能在腸道內腐敗,就會有一股類似臭雞蛋的味道。

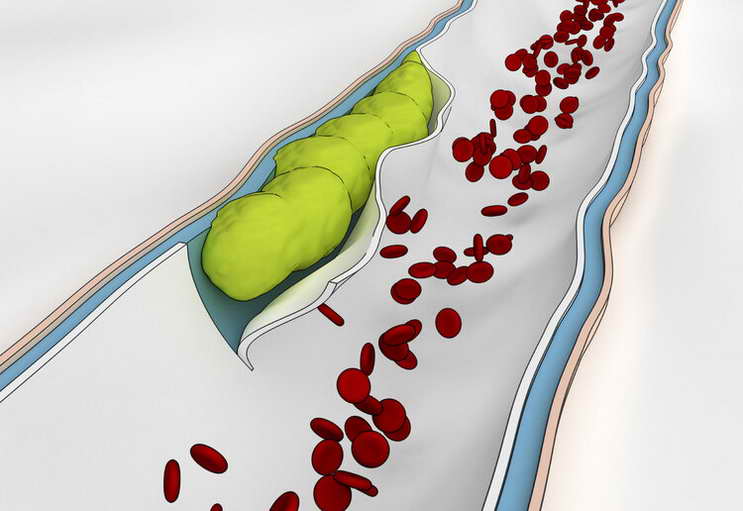

此外,有的屁還會呈現出血腥味,這往往提示你消化道有出血,當血液聚集在患者的腸道當中時,胃酸以及腸道細菌會分解血液,導致血液被氧化,這時排出的大便就會像柏油一樣,出血腥臭味。

頻繁放屁不是腸癌的唯一症狀,主要症狀其實是這3個

1、大便次數增多

發生腸癌後,因癌腫佔據了腸道內的空間,從而刺激到腸道粘膜,進而導致患者想要排便的感覺增多,大便次數增多,不少人還腹瀉、便秘交替出現。

2、便血

一般人是不會有這種情況的,主要是因為大便與癌腫的表面摩擦導致的表面破潰出現引起的,這時就會出現血便,但是很多人看到這個症狀,第一想法都是痔瘡。

所以要學會分辨,一般來說,痔瘡引起的便血顏色多是鮮紅的,腸癌主要是以黏性血液大便、大便一側帶血、發黑為主。

3、腹痛、肛門痛

當癌腫發展到一定程度,引發腸道梗阻或出現糜爛、繼發感染後,患者就會有腹痛感,以中下腹疼痛最為高發,病情越重,疼痛的感覺越厲害,且持續的時間也會變長。

而病灶如果出現在肛門附近,如不少直腸內腫瘤患者還會有偶肛門墜漲、疼痛感。

此外,因為癌細胞的生長,需要消耗大量的能量,所以不少患者還會有不明原因的大幅度的消瘦、貧血、疲乏無力等症狀。

總結:腸癌發病率是一年比一年高,發現得晚,可能危及患者的生命,所以,我們一定要提高警惕,提前瞭解腸癌病因,做好腸癌預防工作,發現腸癌相關異常症狀,及時就醫治療。