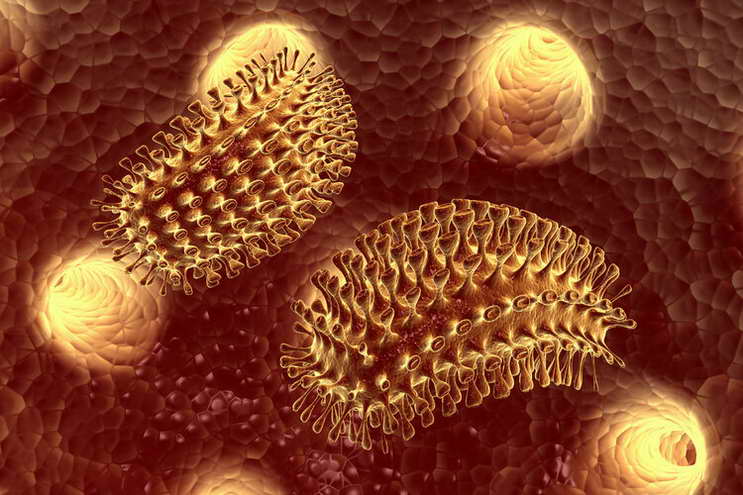

梅毒是一種傳染性很強的性傳播疾病,引起梅毒的細菌稱為梅毒螺旋體, 如果不及時治療,會對神經、身體組織和大腦造成不可逆轉的損害, 這種慢性的全身性疾病可以影響幾乎所有的組織和器官

梅毒喜歡玩“捉迷藏”,不痛不癢難以察覺

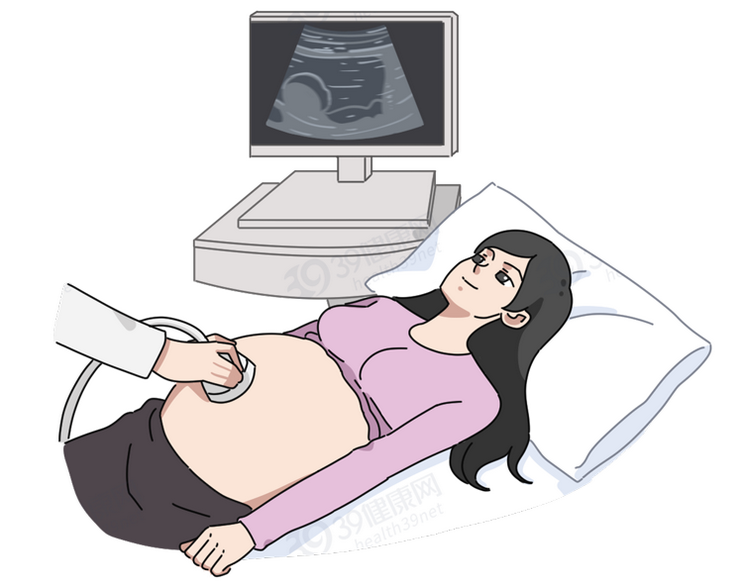

梅毒是因為感染了梅毒螺旋體而導致的具有傳染性的疾病,可以通過性接觸、母嬰或者其他特殊情況進行傳播。

梅毒在臨床上可表現為一期梅毒、二期梅毒和三期梅毒,梅毒在不同時期會出現不同的症狀:

•一期梅毒

在生殖器周圍出現較多疹子,很快會糜爛並形成潰瘍,通常不會感到疼痛;潰瘍感染後出現分泌物,同時出現硬下疳,在3至6周會自己消退,留下色素沉著斑或是淺表性的瘢痕。

在硬下疳出現1周後,局部淋巴結出現腫脹,通常是兩側腹股溝的淋巴結受累,淋巴結質硬、無疼痛感和壓痛感,不融合,無粘連。

•二期梅毒

二期梅毒前驅症狀是咽痛、頭痛、不規則發熱、骨關節酸痛、體重減輕等症狀;出現不痛不癢的梅毒疹,在消退後還會留下瘢痕;肝臟、脾臟和淺表淋巴結均出現腫大。

75%以上二期梅毒患者會出現皮膚損害,其中最多見的就是丘疹性梅毒疹以及斑疹性的損害。

•三期梅毒

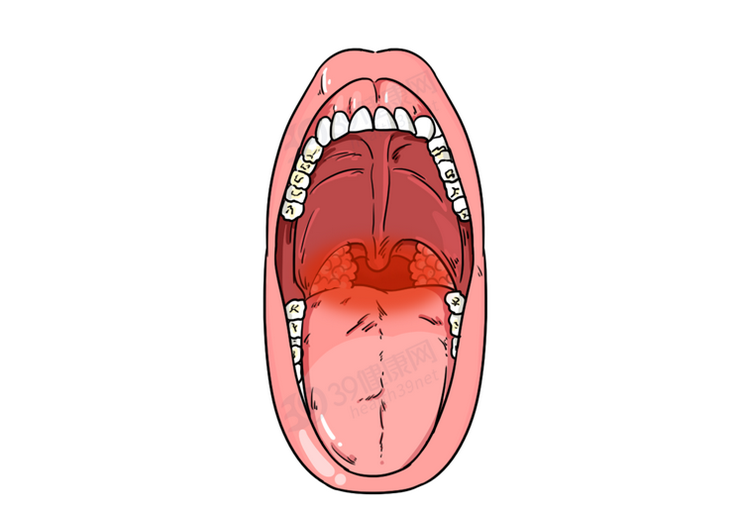

三期梅毒的傳染性開始降低,但損害的嚴重程度開始增加。開始出現皮膚、粘膜和骨髓受損,受損粘膜主要出現在口腔和舌頭等處,出現結節疹或樹膠腫。

舌損害通常無自覺症狀,但吃過熱或酸性的食物時會感到疼痛。

與梅毒患者有過性接觸會被感染嗎?

梅毒主要是通過性接觸來傳播的,大約占了95%,在感染梅毒後1-2年內的傳染性非常強,在經過治療後,通過性接觸的傳染性幾乎消失,而且感染梅毒的時間越長,它的傳染性就越小。

所以有些患者,雖然感染了梅毒,但是由於感染的時間較長,正常人與該類患者發生性接觸,仍有可能不會受到傳染。

據統計,跟早期梅毒患者發生1次性接觸,感染幾率大約為33%,從被感染的性伴處,獲得梅毒的幾率大約是10%~60%。

發生高危行為,多久能查出來是否感染梅毒?

在我們的生活中,有些人對梅毒並不瞭解,但是在發生高危性行為時,又會非常擔心自己會被感染,在高危性行為之後,不少人會去門診抽血來檢查梅毒。

那麼,在高危性行為之後,多久能查出來是否感染梅毒呢?

梅毒感染具有一定的潛伏期,在被梅毒感染後,大約需要2-4周的時間來在人體內產生梅毒特異性抗體,而類脂質抗體需要大概4~6周的時間。

如果太早檢查容易出現假陰性的情況。因此,建議在發生高危性行為後,滿六周再去正規的醫院檢查梅毒血清學,這樣出來的檢查結果才真實。

一方面,可以通過在皮損部位來檢測梅毒螺旋體,不過這僅限於檢測一期梅毒和部分二期梅毒患者的皮損;另一方面,可以通過患者的血液來做梅毒抗體檢測。

如果梅毒檢測結果確診是陽性的話,就應該立即接受治療。

如果在早期發現感染梅毒,早治療的話很容易就能治癒,早期發現的普通梅毒,通常用3次長效青黴素就能治癒。

每週注射一次長效青黴素,在3個月後再進行梅毒檢測,如果梅毒初篩實驗結果抗體已經轉陰,就算已經治癒了。不過有些患者的自身免疫力較差,轉陰的時間會相對較慢。

但是對於三期梅毒,梅毒已經侵犯中樞神經系統,治療起來就會比較困難,無論是有症狀的神經梅毒還是無症狀的神經梅毒患者,梅毒初篩抗體都是很難轉陰的。

共用馬桶會感染梅毒嗎?

有時候我們外出難免會遇到去公共廁所的時候,有些人就會擔心萬一有梅毒患者用過的馬桶,自己會不會也被感染?

其實,梅毒螺旋體在離開人體後是很難生存的,一般極少能夠通過共用馬桶來感染梅毒。

此外,乾燥的環境、陽光照射以及一般消毒劑就很容易將梅毒螺旋體殺死,在40~60℃時能存活2-3分鐘,100℃能立即將其殺滅。

在梅毒患者中,大約有95%的患者是通過性接觸傳播的,絕大多數患者都有不潔性行為、性伴感染史或有多位性伴,少數患者是通過母嬰、輸血或其他途徑感染的,比如接觸患者的毛巾、衣物、醫療汙物、剃刀等感染。

延伸閱讀中醫治療梅毒

通過中醫來治療梅毒,效果會比較慢,治療時間也要比較長,但堅持治療,基本能做到完全治癒。

肝經濕熱證

治法:清熱利濕,解毒驅梅。

方藥:龍膽瀉肝東加減方中龍膽草、黃芩、梔子、甘草瀉火解毒祛濕;木通、車前子、澤瀉、土茯苓清熱利濕驅梅;柴胡疏達肝氣,肝氣暢達則無濕熱留滯之患。諸藥合用,共奏清熱利濕,解毒驅梅之功。

肺脾濕熱證

治法:清泄肺脾,解毒驅梅。

方藥:楊梅一劑散加減方中麻黃、白芷、蟬蛻、防風宣散在表之濕熱以驅梅;金銀花、連翹、魚腥草、土茯苓清泄在裡之濕熱以解毒;皂角刺、炮山甲活血軟堅以散結。諸藥合用,共奏清泄肺脾,解毒驅梅之功。

痰濕流聚證

治法:化痰散結,祛濕驅梅。

方藥:海藻玉壺東加減方中貝母、半夏、陳皮、海藻、昆布,海帶化痰軟堅散結;連翹、甘草、土茯苓、獨活解毒祛濕驅梅;青皮、當歸、川芎行氣活血散結。

熱毒蘊結證

治法:清熱瀉火,解毒驅梅。

方藥:黃連解毒湯合五味消毒飲方中黃連、黃芩、黃柏、梔子清瀉三焦實火;蒲公英、紫背天葵、紫花地丁、野菊花、金銀花清熱解毒驅梅。諸藥合用,共奏清熱瀉火,解毒驅梅之功。

本文詳細介紹了中醫辨證治療梅毒的幾個方子,但患者不能自行使用這些方子,而是應該在專業醫生的指導下使用。畢竟每個患者的身體情況不同,病情也不一樣,不能一概而論之。