當今吸菸已經很普及了,女人抽菸更是見怪不怪的事情了,在目前的醫學表明吸菸對我們呼吸道的危害是最大,容易引起喉頭炎、氣管炎,肺氣腫等咳嗽病,而吸菸最終一也是導致癌症病發的源頭對人體本身是一種傷害。

一、細桿菸危害更小?實驗揭秘。

實驗一:對比粗桿菸和細桿菸釋放的有害物質的濃度。實驗的操作是找2個面積相同的密閉空間,然後分別點燃兩類香菸,測試燃燒完畢后的室內PM2.5含量進行對比。

實驗結果表明,細桿香菸燃燒后釋放的PM2.5略高於普通香菸,且菸草菸霧濃度也更高。也就是說,這類號稱「低焦油香菸」的細桿菸,燃燒釋放的有害物質反而更高。

(圖源:瀋陽晚報)

實驗二:菸民抽「夠量」的兩類香菸數量對比。實驗操作是首先找到兩位菸齡、年齡、身體狀態都相似的同性菸民,然後請他們分別在2個獨立房間內吸菸,一個是細桿菸,一個粗桿菸。兩人同時點燃香菸,一直到感覺「夠了」為止。最後統計二人的吸菸支數。

實驗結果顯示,抽普通粗桿菸的人,在10分鐘內抽了一根半香菸,即宣告滿足。而抽細桿菸的人在30分鐘內抽了三根菸,才達到滿足。

從上面的實驗不難看出,細桿菸的危害不亞於普通香菸,甚至「更勝一籌」。

除了選擇細桿菸抽,生活中,不少老菸民對於抽菸總有自己的說辭,覺得用一些辦法就可以減輕香菸對身體帶來的危害。

1、走鼻不走肺

有的人覺得吸菸的時候用嘴吸,然後用鼻子換氣,這樣菸霧就只會在鼻腔換氣被換走,不會進入肺臟,也就不會給肺帶來那麼多傷害了。

這種想法是不科學的。人與外界產生空氣的交換主要通過三個環節,首先,外界氣體進入肺部;其次,氣體進入血液循環,再在血液循環中與細胞發生物質交換。[1]因此,無論我們怎樣控制菸霧的走向,都不可能「走鼻不走肺」,香菸中的有害物質還是會進入肺部,進入血液循環。

2、加過濾嘴

有的菸草製造商給捲菸裝上一段過濾嘴,並聲稱這樣能夠大程度阻斷有害物質進入體內。其實這也是個誤區。

當香菸被撞上過濾嘴之後,香菸燃燒產生的大顆粒物質雖然無法進入氣管,但是吸菸者也會感覺「不得勁」,往往用更大的力氣來吸菸。這樣一來,細小的有害顆粒就會被吸進肺部深處,並附著在肺泡之上,長此以往就會使肺部發生病變。

3、只吸前半截

還有部分菸民以為抽菸只抽一半就能減輕香菸的危害,這也是不可取的。

研究表明,吸菸者只前半截的香菸,並不會使吸入的焦油量有明顯減少。這與吸菸者的吸菸習慣有關,如果只抽半截菸,尼古丁的攝入減少,吸菸者就會採取補償行為,即在有限的時間內加快抽吸頻率。

三、無論如何,吸菸傷身榜上釘釘

吸菸確實會對肺部產生很大的影響,即使一天只抽少量的幾支,長期吸菸的影響也是非常深遠的。

肺部疾病。已經有多項研究證實,吸菸對肺部造成的傷害是不可逆的。香菸在燃燒的過程中,會釋放出大量有害化學成分,這些成分會使支氣管或肺泡、氣管發生慢性病變,導致氣管炎、肺心病,肺氣腫、甚至是肺癌的發生。

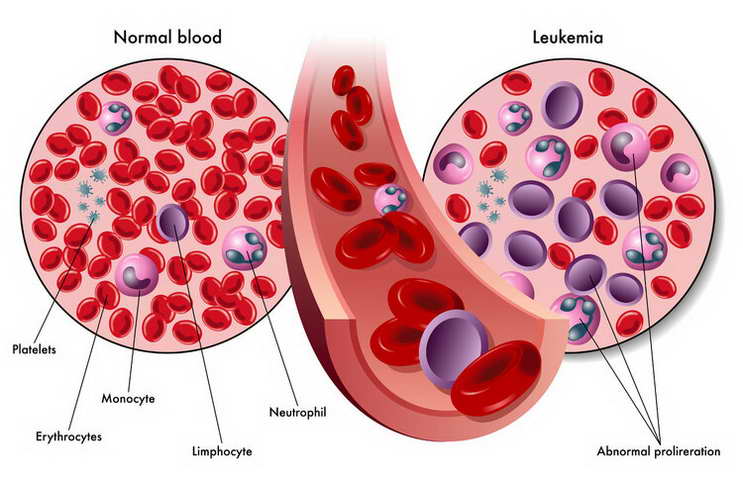

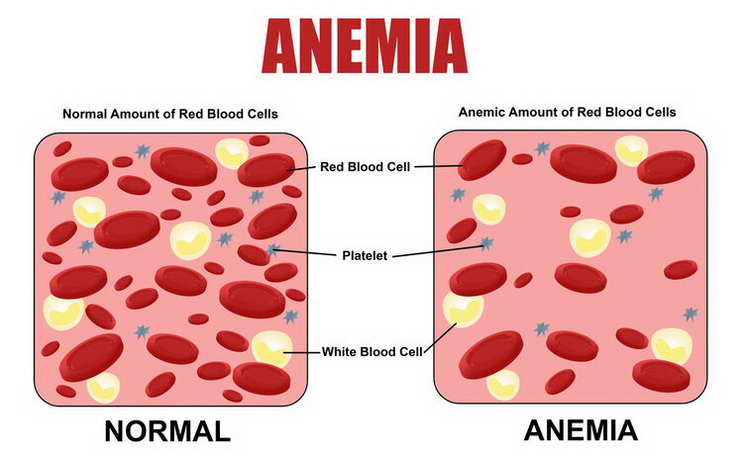

心臟疾病。香菸燃燒時產生的一氧化碳會降低血液攜帶氧氣的能力,導致心肌缺氧。香菸中的尼古丁還會刺激神經中樞,能使心跳加快、血壓升高。長期如此,心肌缺氧可能引起冠狀動脈梗塞、心臟局部缺血,從而促使動脈粥樣硬化,引發多種心臟疾病。

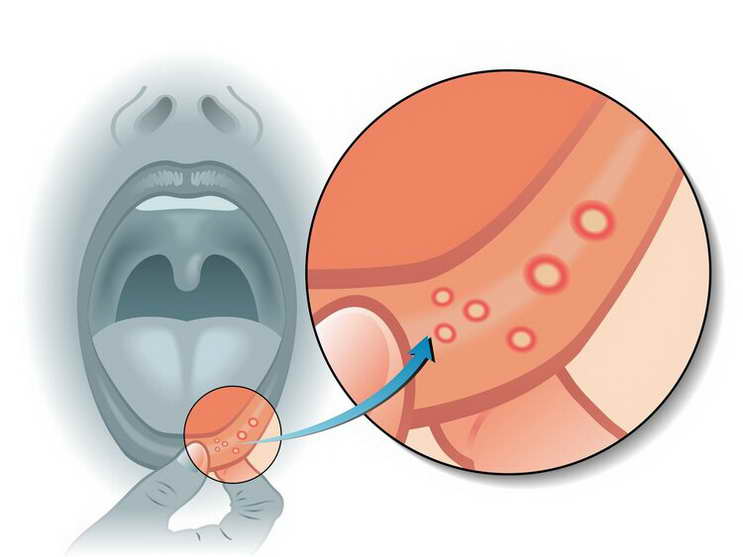

口腔疾病。長期吸菸容易導致唾液腺發炎,味蕾受損,因此吸菸者的味覺和嗅覺能力通常比較弱。菸草經燃燒釋放的有害物質還易侵蝕牙齦和牙周組織,容易引起牙周炎、牙齒鬆動、脫落等。長期吸菸人群患口腔癌和咽喉癌的風險也要高於普通人群。

另外一些人喜歡抽菸喝酒,如果一邊喝酒酒,一邊吸菸,菸中的一氧化碳又和血液中的血紅蛋白結合起來,這就會嚴重削弱血紅細胞運送氧氣的能力,將明顯導致血液中的氧氣缺乏。另外,喝酒肝臟要代謝酒精,會降低其清除血液脂肪的功效,過剩優質會堵塞血管,使攜帶營養和氧氣的血細胞很難到達身體的各個部位,特別是患心腦血管疾病的人,菸酒同時進”,還容易誘發心肌梗塞和高血壓等

溫馨提示:生活確實不容易,選擇什麼樣子的解壓方式是自己的權利,任何一個在乎你的人都不希望你去通過傷害自己的方式去解壓,香菸並不是一個好東西。平時要鍛煉身體,多吃蔬菜水果。