要知道,人體的一些變化可以說是警報器,如果體內出現疾病,就會從一些外表跡象可知。很多人都疑惑,為什麼很多疾病檢查出來時往往是重症或是晚期?其實身體早有了預警,只是我們沒有注意到,或是將它與小毛病弄混了。

相信有部分人知道,杵狀指代表肝臟有問題,那你們知道腎臟有問題,也可以從指甲看出來嗎?

相信有部分人知道,杵狀指代表肝臟有問題,那你們知道腎臟有問題,也可以從指甲看出來嗎?

如何通過指甲來判斷腎臟好不好?

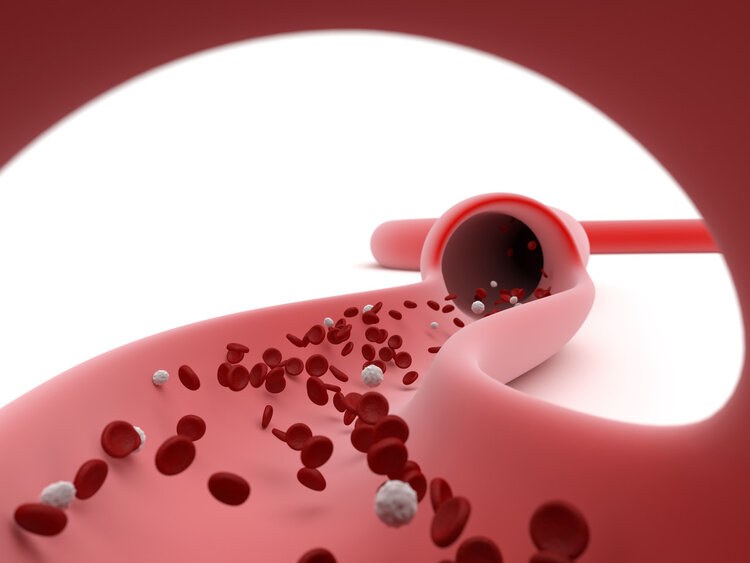

腎臟受到損害後可影響血液迴圈,影響促紅細胞生成素分泌,使得紅細胞生成量減少,從而導致腎性貧血,貧血就無法滋養指甲,從而導致指甲異常。對半甲是慢性腎病的主要特徵,4成左右的患者會有此類型的指甲,也就是指甲發生顏色分層,指甲遠端顏色比較深,呈現紅色、棕色或粉紅色,指甲近端甲床呈現毛玻璃樣白色。

看指甲辨腎虛

指甲上出現白斑

有關組織指出,80%的腎虛者在前期都會在指甲上發現白斑。而我國中醫也指出“肝藏血、腎藏精”,肝臟“其華在爪”,指甲是反映肝血是否充足的一個指標,而精血同源,兩者會相互影響。

半月痕以上部分有烏黑淤滯

指甲在人體的末端,如果指甲表面光華潤澤,半月痕以上的部分紅白隱隱顯示的,說明氣血可以充分地流到末梢。相反如果指甲有烏黑淤滯,說明氣血不能充分地流到末梢,並且末梢經絡有可能已經出現了堵塞狀況。

指甲氣色不好

中醫裡有“腎主氣化”,像鍋爐一樣,把人體的血、體液等津液輸送到全身的各器官,提供身體所需的動力。如果腎虛的話,輸送津液的力道就會不夠,人體會出現皮膚乾燥、頭髮枯黃、指甲血色不好的情況。尤其是小拇指,小指對應著腎,小拇指如果色澤蒼白,有白斑,甚至乾枯就提示腎氣虧虛。而這是大家忽視的,大多以為出虛汗,性欲低才算腎虛,而那時候已經嚴重了。

當腎臟損傷較嚴重時,臨床症狀則表現為血尿、疼痛、腹部包塊、發熱和休克。

1、血尿:血尿是腎損傷最常見的症狀,主要是腎內小血管破裂所致,最常見的是肉眼血尿,但部分患者做尿常規的時候,可表現為檢查鏡下血尿。

2、疼痛:由外力因素所導致的腎組織損傷、出血或尿外滲可引起患者側腰或腹部產生酸痛,當血塊通過輸尿管時一般會出現腎絞痛。

3、腹部包塊:腎臟受到損傷會導致血液和尿液外滲,從而進入腎周圍組織,進而使局部腫脹形成腫塊。用手可以摸到上腹部包塊,按壓時會因刺激腎包膜而出現疼痛感。

4、皮下瘀斑:外傷會導致皮下出血,一段時間後會形成瘀斑。

4、皮下瘀斑:外傷會導致皮下出血,一段時間後會形成瘀斑。

5、發熱:血腫吸收會導致發熱,而部分患者因腎外傷所致腎周血腫、尿外滲易繼發感染,從而出現體溫升高的症狀。

6、休克:嚴重腎損傷患者會因為失血過多導致四肢冰冷、面色蒼白、體溫下降、血壓下降等症狀,此時患者發生了休克。

健康的四大基石是:合理膳食、適量運動、戒煙限酒、心態平和,四者缺一不可。如果只是一味地堅持運動,卻忽視了健康飲食、心理及生活習慣,每天大魚大肉,抽煙喝酒,不愛吃蔬菜水果、粗糧,愛生悶氣,疾病同樣會找上門。

健康的四大基石是:合理膳食、適量運動、戒煙限酒、心態平和,四者缺一不可。如果只是一味地堅持運動,卻忽視了健康飲食、心理及生活習慣,每天大魚大肉,抽煙喝酒,不愛吃蔬菜水果、粗糧,愛生悶氣,疾病同樣會找上門。

關注小病

關注小病

習慣將剩菜作為晚餐

習慣將剩菜作為晚餐 關於豬肉是否含有激素這個話題讓許多人陷入了質疑當中,一傳十,十傳百。

關於豬肉是否含有激素這個話題讓許多人陷入了質疑當中,一傳十,十傳百。

2、烹飪豬肉要確保做熟

2、烹飪豬肉要確保做熟

嗜鉻細胞瘤

嗜鉻細胞瘤

如何保護耳朵

如何保護耳朵 多喝水

多喝水

食用油不多吃

食用油不多吃

出現異常便秘

出現異常便秘

必須要清除耳垢嗎?

必須要清除耳垢嗎?

其實除了上面兩種處理方式,還可以將胎盤儲存起來。隨著醫療技術的發展,胎盤也可以得到進一步利用,可以從胎盤裡面提取間充質幹細胞存儲起來,就如同保存“臍帶血”一樣,以防止以後出現比較棘手的病症,能夠及時的從胎盤中提取治療成分。

其實除了上面兩種處理方式,還可以將胎盤儲存起來。隨著醫療技術的發展,胎盤也可以得到進一步利用,可以從胎盤裡面提取間充質幹細胞存儲起來,就如同保存“臍帶血”一樣,以防止以後出現比較棘手的病症,能夠及時的從胎盤中提取治療成分。