小樺今年28歲,因為工作因素經常加班熬夜,到淩晨2點左右還在電腦旁工作,桌子上擺放著外賣。因為小樺是一名寫手,往往在深夜時有創作靈感,但創作靈感總是被胃部疼痛所打斷,甚至連坐著都很難受。半年前曾經去醫院做胃鏡檢查,檢查結果是慢性萎縮性胃炎和腸上皮化生,醫生曾經告訴他這是胃癌癌前病變。因為年紀輕輕就出現癌前病變,這讓他很是難受,過了幾個星期後胃疼和胃脹變本加厲,再去醫院做檢查,萎縮性胃炎已經呈現兩個+,腸上皮化生呈現三個+,醫生說這已經是胃癌前的最後階段了。很多人對癌前病變甚是陌生,認為癌前病變就相當於是癌症,其實不然,有一部分癌前病變是可逆的過程,但若放任不歡,勢必會發展成癌症。今天,就來跟大家介紹介紹癌前病變。

一、發現了癌前病變,還有機會“逆轉”

在生活中,這樣的案例並不少見。不少人只是身體某部位出現不適,但檢查結果卻讓人大吃一驚。

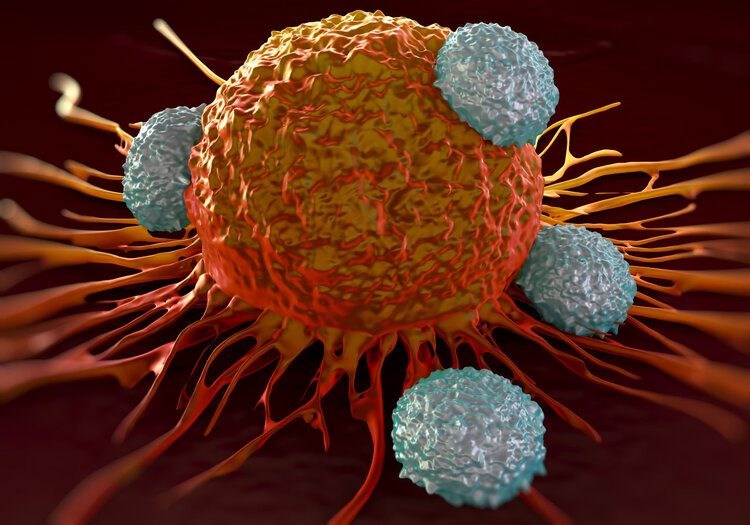

其實癌症並不是一下子就出現的,它是一個緩慢的發展過程。研究發現,人體某些器官的一些良性病變容易出現細胞異常增生,如果長期存在這種情況,就可能發展成癌。

這個階段,也被稱為癌前病變。需要注意的是,癌前病變並不一定就會發展成癌。它是一個雙向環節,是可控,甚至可逆的。

從癌前病變發展成癌症,一般需要幾年甚至數十年,在這個階段,如果懂得及時干預,它就可能恢復到正常狀態,不會惡化。但如果任其發展,就可能會向不好的方向進化。

癌前病變相當於是癌症的最後一道“防線”,以下這幾種常見的癌前病變,收藏好,一定要提高警惕。

1、慢性萎縮性胃炎

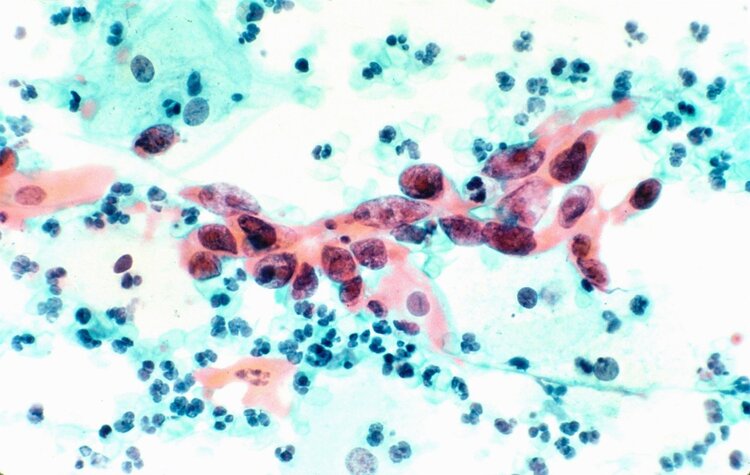

胃癌的發展過程大致為:正常胃黏膜→慢性淺表性胃炎→慢性萎縮性胃炎→腸化生、異型增生→胃癌

慢性萎縮性胃炎可能屬於癌前狀態,癌變風險較高,症狀多為上腹痛、腹脹、腹部不適、食欲不振等,一般通過胃鏡及粘膜活檢可以確診。

干預方法:推薦淺表性胃炎每3年查一次胃鏡;慢性萎縮性胃炎每1~2年查一次胃鏡

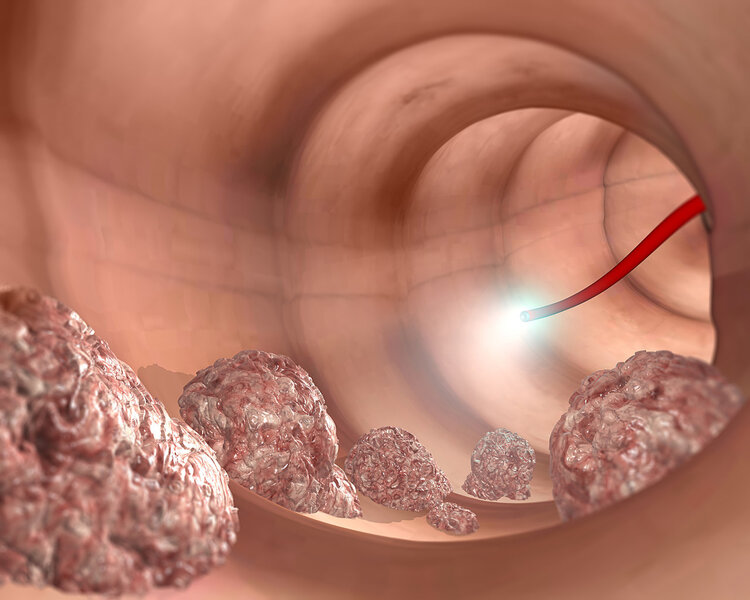

腺瘤性腸息肉是公認的癌前病變,一般從腸息肉到腸癌,平均時間為5—15年。

腺瘤性腸息肉的常見症狀為排便次數增多、腹痛、便秘、血便等,一般通過腸鏡可確診。

干預方法:建議50歲以上人群每5年一次腸鏡檢查,每年一次肛門指檢。若發現腸道息肉,視情況處理。日常戒煙戒酒、少吃高蛋白、高脂肪食物。

3、脂肪肝

肝癌的大致發展過程為:脂肪肝→肝炎→肝硬化→肝癌

脂肪肝屬於可能發展成癌前病變的狀態,肝硬化後,若患者還伴有肥胖、高血脂、內分泌紊亂等,可能導致免疫系統功能下降,無法清掃異常細胞,進而癌變。

發生肝炎時,時有疲倦乏力、右上腹隱痛、食欲不振、噁心等表現。但早期患者多無症狀,需要借助腹部超聲等檢查發現。

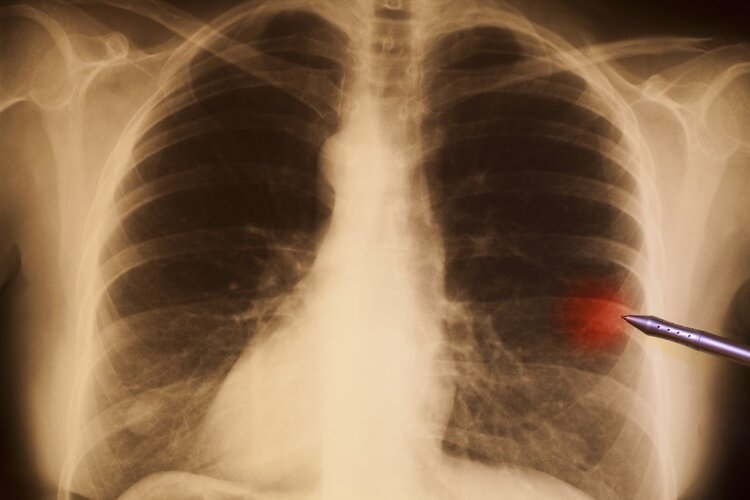

4、肺結節

肺結節可能只是炎症,也可能是結核或者腫瘤的表現。肺結節中的不典型腺瘤樣增生,就屬於癌前病變。

肺結節早期無明顯症狀,如果是合併肺部感染或其他感染,可能就會出現咳嗽、胸悶、氣短等。結節可通過影像學檢查、病例檢查等發現,一般形狀越“古怪”,惡變程度越高。

干預方法:年齡大於40歲,有吸煙、家族史等危險因素,建議一年做一次低劑量螺旋CT篩查早期。

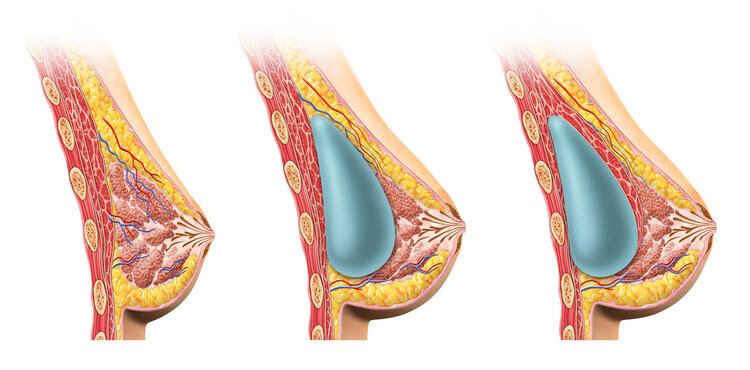

5、乳腺非典型增生

乳腺癌發展要經過:正常乳腺導管內增生→非典型增生→原位癌→浸潤性癌

單純的乳腺增生並不會癌變,只有病理診斷為乳腺非典型增生的,才可能是癌前病變狀態。

干預方法:定期進行乳腺自查很重要。一般可通過按壓撫摸等,可發現有無腫塊。除了自檢,25-40歲的女性,每年可進行乳腺體檢和B超檢查;40歲以上的女性,最好每年進行一次鉬靶檢查。

三、癌症來臨時,這些信號別忽略

對付癌症最好的方法,就是可以在早期發現它。除了積極干預癌前病變,也要注意身體的一些異常信號。當發現身體有這些症狀,要注意,很可能是癌症的警報。

1、出現不明原因的消瘦

在沒有刻意節食,或主動進行身體鍛煉的情況下,體重出現急速下降,或伴有乏力、疲憊、厭食等情況,就要警惕,消瘦和乏力也可能是癌症的表現之一。

2、異常出血

明明沒有受傷,身體卻出現異常出血,如咳血、嘔血或便血等,就要注意可能是肺癌、胃癌、腸癌等消化系統癌症的可能。女性出現不規則陰道出血,或非月經期出血,可能與婦科癌症有關。

身體某部位出現腫塊結節,如乳房或淋巴部位出現異常增生或出現其他異常變化,需要警惕是乳腺癌、淋巴癌的可能,儘早到專科就診。

癌症的形成非常緩慢,我們有充裕的時間去發現和消滅癌症。就看你有沒有重視身體的這些預警了。

4、頻繁發燒或感染

體內感染會導致發燒,不明原因持續發燒則可能是淋巴癌等病症的徵兆。很多癌症患者在發病和治療的某段時間,都會因為免疫系統受影響而發燒,一些癌症還伴隨著疲勞等症狀。

5、腹脹腹痛

莫名腹脹應擔心卵巢癌。盆腔劇烈脹痛也可能是纖維瘤、卵巢囊腫及其他生殖系統疾病的共同症狀。另外,飯後莫名胃痛或者腹脹有可能是胃癌徵兆。

6、大便異常

便秘或腹瀉頻繁,尿血,尿痛或膀胱功能失常等,都可能預示腸癌或者膀胱癌等。大便突然增多或者減少、便不淨、大便變細或者不規則等都需要注意。