“你是O型血啊?那你有福了,聽說O型血的人最長壽!”

“我是A型血,之前刷到文章說A型血容易得心血管病,是不是真的?”

飯桌上、朋友圈裡,關於“血型與壽命”的討論總能勾起大家的興趣。有人把血型當成“健康預言書”,看到“O型血更長壽”的說法就暗自開心,看到“A型血易患病”的文章就焦慮不已;還有人好奇“血型能不能改”,想著要是能換成“長壽血型”就好了。

今天就來拆解這些關於血型的疑問:血型真的能決定壽命嗎?那些流傳甚廣的“血型健康論”靠譜嗎?血型到底能不能改變?帶你看清血型背後的科學真相,別再被傳言誤導。

血型與壽命:那些看似神奇的研究發現

(一)O型血:長壽的“寵兒”?

O型血是人類最古老的血型,也被稱為“狩獵血型”。許多研究發現,O型血的人在某些方面確實比較“幸運”。例如,O型血的人患心臟病、中風等心血管疾病的風險相對較低,這可能是因為O型血的人體內血栓生成因數水準較低,血液迴圈更通暢。從這個角度看,O型血似乎擁有一張“長壽門票”,但真的如此嗎?

事實上,關於O型血與長壽的關係,研究結果並不一致。一些研究發現,O型血的人平均壽命較長,甚至有研究指出O型血的人平均壽命可以達到87歲。然而,也有研究發現,在一些長壽老人的群體中,O型血的比例並不高。例如,國內學者在1981年對長春90歲老人的血型進行分析後,發現長壽老人中A型血增多,而O型血減少。這說明,儘管O型血在某些疾病風險上具有優勢,但並不能簡單地將其與長壽劃等號。

(二)A型血:健康隱患與性格優勢

A型血的人在健康方面似乎面臨一些挑戰。研究表明,A型血的人患心臟病、胃癌等疾病的風險相對較高。這可能與A型血的人更容易出現高血壓、高膽固醇等心血管風險因素有關。然而,A型血的人也有自己的優勢。他們通常更加謹慎、有組織和勤奮,這些性格特點可能對他們的健康和壽命產生積極影響。

(三)B型血:中庸之道與獨特優勢

B型血的人在健康方面表現得相對“中庸”。他們患某些疾病(如心血管疾病)的風險較低,這可能與他們較低的高血壓、高膽固醇等風險因素有關。此外,B型血的人通常更加開朗、悠閒和有創造性,這些性格特點可能對他們的健康和壽命產生積極影響。然而,B型血的人在某些方面也有自己的“軟肋”,比如患糖尿病的風險相對較高。

(四)AB型血:矛盾的結合體

AB型血的人被認為是矛盾的結合體,他們既具有A型和B型的特點,也有自己獨特的特質。研究表明,AB型血的人患血栓和某些癌症的風險較高。然而,AB型血的人也具有較高的免疫力,這可能與他們的血型有關。此外,AB型血的人通常社交能力強,善於調解,但有時也可能顯得複雜和矛盾。

血型與壽命:背後的科學原理

(一)抗原抗體的秘密

血型是根據紅細胞表面特定抗原的不同來劃分的。不同血型的紅細胞表面抗原差異,會影響身體對病原體的識別和清除能力。例如,O型血的人在面對某些病原體時,可能具有更強的抵抗力,這在一定程度上解釋了為什麼O型血的人患某些疾病的風險較低。

(二)凝血因數的玄機

凝血因數在血液凝固過程中起著關鍵作用。研究表明,A型和AB型血的人群凝血因數水準較高,這解釋了為什麼他們患心血管疾病的風險更高。相比之下,O型血的人凝血因數水準較低,血液迴圈更通暢,從而降低了患心血管疾病的風險。

(三)腸道菌群的差異

近年來的研究發現,血型抗原還會影響腸道菌群的組成。不同的腸道菌群組成會改變營養吸收和代謝方式,進而影響健康。例如,O型血的人腸道菌群可能更有利於營養吸收和代謝,從而在一定程度上促進了健康。

血型是怎麼來的?一生下來就定了

要聊血型與壽命的關係,得先明白“血型到底是什麼”。我們常說的A型、B型、O型、AB型,其實是ABO血型系統,就像給血液貼了“身份標籤”,這個標籤從你在媽媽肚子裡就註定了,一輩子都不會變。

具體來說,血型是由你從父母那裡繼承的“基因”決定的:

– 如果你從爸媽那裡各繼承了一個“A基因”,或者一個“A基因”和一個“O基因”,那你就是A型血;

– 繼承了兩個“B基因”,或一個“B基因”和一個“O基因”,就是B型血;

– 繼承了一個“A基因”和一個“B基因”,就是AB型血;

– 只有繼承了兩個“O基因”,才是O型血。

打個比方,血型基因就像“調色盤”:A和B是“顯性顏色”,只要有一個就能顯現出來;O是“透明色”,只有兩個疊加才會顯示。所以即使父母都是A型血,也可能生出O型血的孩子(比如爸媽都是“A+O”基因,各傳給孩子一個O基因)。

更關鍵的是,這個“血液標籤”一旦形成,就會伴隨你一生。你的紅細胞表面會一直帶著對應的“血型抗原”——比如A型血的紅細胞帶“A抗原”,B型血帶“B抗原”,O型血什麼抗原都沒有,AB型血則兩種抗原都有。這些抗原就像“身份證”,決定了你的血液能不能輸給別人,也決定了別人的血液能不能輸給你(這就是輸血前必須查血型的原因)。

血型對健康的影響,遠不如“生活習慣”重要

看完這些傳言的真相,你會發現:血型對健康的影響,更像是“輕微的先天傾向”,而不是“決定性因素”。

打個比方,血型就像“天生的體質基礎”:比如A型血的人可能“天生更容易積累壞膽固醇”,但只要後天堅持健康飲食、多運動,就能抵消這個傾向;O型血的人可能“天生凝血略弱”,但只要受傷後及時處理,也不會影響健康。

真正決定你健康和壽命的,是這些“後天可控因素”:

– 飲食:長期高油高鹽高糖,還是清淡均衡、多吃蔬菜水果?

– 運動:每週是否堅持150分鐘以上中等強度運動,還是久坐不動?

– 作息:是否規律作息、不熬夜,還是長期淩晨睡、早上起不來?

– 習慣:是否吸煙喝酒,還是不碰煙酒、保持良好習慣?

– 醫療:是否定期體檢、早發現早治療疾病,還是生病後拖延不治?

這些因素對壽命的影響,是血型的幾十倍甚至上百倍。與其糾結“自己的血型是不是長壽型”,不如把精力放在改善生活習慣上——這才是延長壽命、保持健康最靠譜的方法。

血型能改變嗎?別輕信“改血型”的騙局,只有1種特殊情況例外

“既然O型血這麼好,能不能把我的A型血改成O型血?”很多人都有過這樣的想法,但真相是:正常情況下,成年人的血型一輩子都不會改變。

為什麼改不了?因為血型是由基因決定的,你的造血幹細胞(負責產生紅細胞的細胞)裡,一直帶著父母遺傳給你的血型基因。只要造血幹細胞的基因不變,產生的紅細胞就會一直帶著對應的血型抗原,血型自然不會變。

市面上有些所謂“能改血型的產品”“改血型的療法”,全都是騙局。這些產品要麼是普通的保健品,根本改變不了基因;要麼是違規操作的“血液處理”,不僅改不了血型,還可能導致感染、溶血(紅細胞破裂)等嚴重後果,甚至危及生命。

不過,有1種特殊情況,血型可能會“暫時改變”——那就是嚴重的疾病或治療,影響了造血功能。

比如:

– 某些白血病患者,因為骨髓造血功能嚴重受損,紅細胞表面的血型抗原可能會暫時減少或消失,導致血型檢測結果“變了”(比如A型血暫時測出O型血);

– 接受骨髓移植的患者,如果捐獻者的血型和自己不同,移植後隨著捐獻者的造血幹細胞在體內“紮根”,會逐漸產生和捐獻者血型一致的紅細胞,血型也會慢慢變成捐獻者的血型。

但要注意,這種“改變”要麼是“暫時的”(比如白血病患者治療後,造血功能恢復,血型會變回原來的),要麼是“被動的”(骨髓移植是為了治療疾病,不是為了改血型),而且都需要在正規醫院的嚴密監測下進行,普通人根本無法通過這種方式“主動改血型”。

更重要的是,骨髓移植是治療白血病、再生障礙性貧血等嚴重疾病的手段,風險極高,需要配型、化療、抗排異治療等一系列複雜過程,絕不是“想改血型就能做”的。如果只是為了“改成O型血”而嘗試骨髓移植,不僅沒有必要,還會對身體造成巨大傷害。

關於血型,這些常識你也該知道,別再犯迷糊

除了“血型與壽命”“血型能否改變”,還有一些關於血型的常見誤區,也需要澄清:

誤區1:“血型能決定性格,O型血開朗、A型血內向”

這是最深入人心的誤區之一,源於日本學者提出的“血型性格論”。但實際上,性格是由遺傳、家庭環境、教育、經歷等多種因素共同決定的,和血型沒有任何關係。

比如同樣是A型血的人,有的開朗外向,有的內向安靜;同樣是O型血的人,有的果斷勇敢,有的猶豫敏感。目前沒有任何心理學或遺傳學研究能證明“血型決定性格”,這種說法更像是“星座運勢”一樣的娛樂話題,聽聽就好,別當真。

誤區2:“輸血只能輸同型血,不然會死人”

這句話不完全對。在“緊急搶救”的情況下,如果沒有同型血,O型血的人可以給其他血型的人輸少量“O型紅細胞”(注意是“紅細胞”,不是全血),AB型血的人可以接受其他血型的少量“紅細胞”——這就是為什麼O型血被稱為“萬能供血者”,AB型血被稱為“萬能受血者”。

但這並不意味著“可以隨便輸”:

– 輸的必須是“去白細胞的濃縮紅細胞”,而且量不能多(一般不超過400毫升);

– 即使是緊急輸血,也要密切觀察受血者的反應,防止出現溶血反應;

– 平時輸血,還是優先輸同型血,這是最安全的方式。

所以,“萬能供血者”“萬能受血者”只是“緊急情況下的權宜之計”,不是“可以隨意輸血”的理由。

誤區3:“孕婦和胎兒血型不合,一定會得溶血病”

很多孕婦會擔心“自己和老公血型不同,胎兒會得溶血病”,其實這種情況並不常見。

最常見的“血型不合”是“ABO溶血”(比如媽媽是O型血,胎兒是A型或B型血),但大多數ABO溶血的症狀都很輕微,比如新生兒出生後有點黃疸,照幾天藍光就能好,嚴重的很少見。

還有一種“Rh溶血”(媽媽是Rh陰性血,胎兒是Rh陽性血),如果媽媽是第一次懷孕,大多不會有問題;如果是第二次懷孕,且胎兒還是Rh陽性血,風險會高一些,但可以通過孕期注射“抗D免疫球蛋白”來預防。

所以,孕婦不用過度擔心“血型不合”,只要定期產檢,醫生會通過檢查“抗體效價”來判斷風險,及時採取預防措施,大多能保證胎兒安全。

最後想說:別讓血型成為你的“心理負擔”

看完這篇文章,希望你能明白:血型只是你身體的一個“小標籤”,既不能決定你的壽命,也不能決定你的健康,更不能決定你的性格。

與其糾結“我是A型血,會不會得心臟病”“我不是O型血,是不是活不長”,不如:

– 每天吃一頓清淡的飯菜,少吃點油鹽糖;

– 每週抽3次時間,出門走走路、跑跑步;

– 晚上11點前睡覺,別熬夜刷手機;

– 每年做一次體檢,早發現早治療小毛病。

這些看似平凡的小事,才是決定你健康和壽命的關鍵。你的身體好不好、能活多久,從來不是由血型決定的,而是由你每天的選擇和習慣決定的。

這篇文章能幫助你更好地瞭解血型與壽命之間的關係,讓你在面對這個問題時,能夠更加科學、理性地看待。記住,每個人都是獨一無二的,無論血型如何,健康的生活方式才是最重要的。

心跳快慢與壽命的“秘密通道”

心跳快慢與壽命的“秘密通道” 但如果心率持續低於50次/分(比如長期45次/分),或高於100次/分(比如安靜時一直110次/分),還伴隨胸悶、氣短、眼前發黑等症狀,就要警惕可能是心臟出了問題,得及時去醫院檢查。

但如果心率持續低於50次/分(比如長期45次/分),或高於100次/分(比如安靜時一直110次/分),還伴隨胸悶、氣短、眼前發黑等症狀,就要警惕可能是心臟出了問題,得及時去醫院檢查。

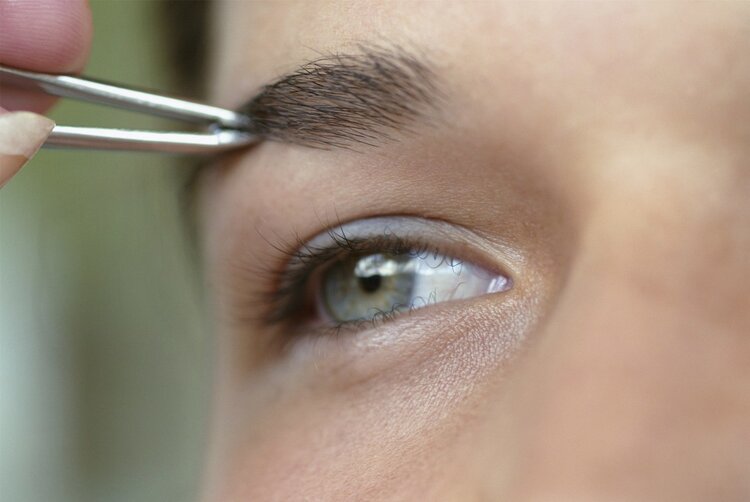

1眉毛脫落

1眉毛脫落 但是從來沒有哪一種言論真正說服另一種言論,所以說在這裡與大家科普一下壽命與體重之間的關係。

但是從來沒有哪一種言論真正說服另一種言論,所以說在這裡與大家科普一下壽命與體重之間的關係。

那麼中老年人應該如何判斷自己的胖瘦呢?世界衛生組織提供了一個計算公式:BMI(體重品質指數)=體重(kg)/身高(m)的平方。根據該公式,建議中老年人的BMI值保持在20至26.9之間

那麼中老年人應該如何判斷自己的胖瘦呢?世界衛生組織提供了一個計算公式:BMI(體重品質指數)=體重(kg)/身高(m)的平方。根據該公式,建議中老年人的BMI值保持在20至26.9之間 而糖尿病又會引起大血管疾病、高血壓,微血管疾病和中樞以及周圍神經損傷等。

而糖尿病又會引起大血管疾病、高血壓,微血管疾病和中樞以及周圍神經損傷等。 衰老是大自然當中的規律,是每個人無法逃脫的事情,尤其是過了60歲,更應該讓自己過得順心如意,才能夠讓身體健康。

衰老是大自然當中的規律,是每個人無法逃脫的事情,尤其是過了60歲,更應該讓自己過得順心如意,才能夠讓身體健康。 2、缺少睡眠

2、缺少睡眠 年過六十,應該“勤快”一點還是“懶”一點?

年過六十,應該“勤快”一點還是“懶”一點? 睡覺也要學會偷懶,懶得早起

睡覺也要學會偷懶,懶得早起 吃飯要適當偷懶,懶得精細加工

吃飯要適當偷懶,懶得精細加工 洗澡適當偷懶,皮膚不容易乾燥

洗澡適當偷懶,皮膚不容易乾燥

早上9點,喝花茶

早上9點,喝花茶 玫瑰花,最易肝氣鬱結,玫瑰能調理肝氣,富含維生素C,可以抗氧化,改善皮膚老化。

玫瑰花,最易肝氣鬱結,玫瑰能調理肝氣,富含維生素C,可以抗氧化,改善皮膚老化。