再加上傳統治療肝癌的藥物不僅副作用大,效率也不高.不過,自從2007年索拉非尼問世後,肝癌的靶向治療大門被開啟,緊接著,又有多種靶向藥物在臨床試驗獲得成功,肝癌的靶向治療讓患者看到了希望。

除了靶向藥物的治療之外,免疫治療更進一步提高了肝癌的治療率,譬如信迪利單抗對於肝癌晚期的緩解率就達到了15.7%。

從化療到靶向治療,再到免疫治療,最近幾年在肝癌的治療上取得的進展趕超過去的幾十年,對於晚期肝癌患者而言,治療方式已經不再單一,治癒效果也更可觀。

一、為什麼肝癌一發現就是晚期?

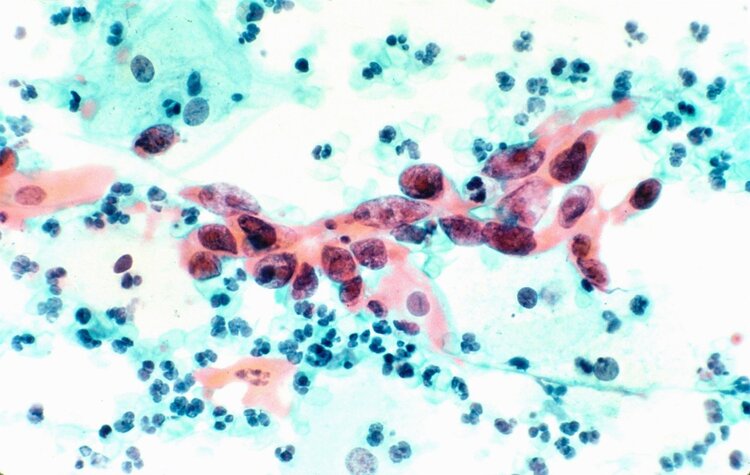

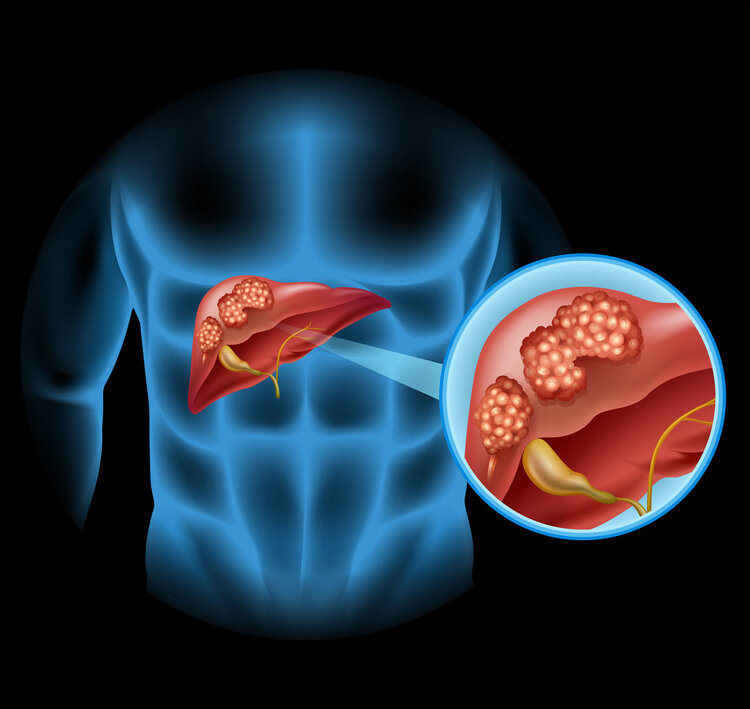

肝癌有近70%-80%的患者一確診便是中晚期,那麼為什麼肝癌一發現就是晚期呢?

其實這與肝臟的痛感神經不敏感有關,早期並沒有明顯的症狀,等到出現了黃疸、腹脹、疼痛等的一些明顯症狀,再去檢查多數已經是中晚期了。

一旦出現下面這幾個症狀,一定要提高警惕儘快就診,有可能是肝癌發出的信號。

1.消化道症狀或者一些全身異常症狀

如果出現不明原因的噁心、沒有食欲、嘔吐、腹瀉、黃疸、下肢水腫、貧血等症狀時,要警惕是肝癌發出的信號。

2.肝臟增大

身患肝癌的患者,隨著病程的進展會出現肝臟增大的現象,還有的患者會在右肋部明顯摸到硬硬的腫塊。

3.肝區疼痛

多數肝癌患者會出現肝區疼痛的症狀,腫瘤的增長會導致肝包膜張力增加,引發持續性的鈍痛或者刺痛感,右肩也可能出現放射性的疼痛感,嚴重的還可能出現急腹症,甚至危及生命。

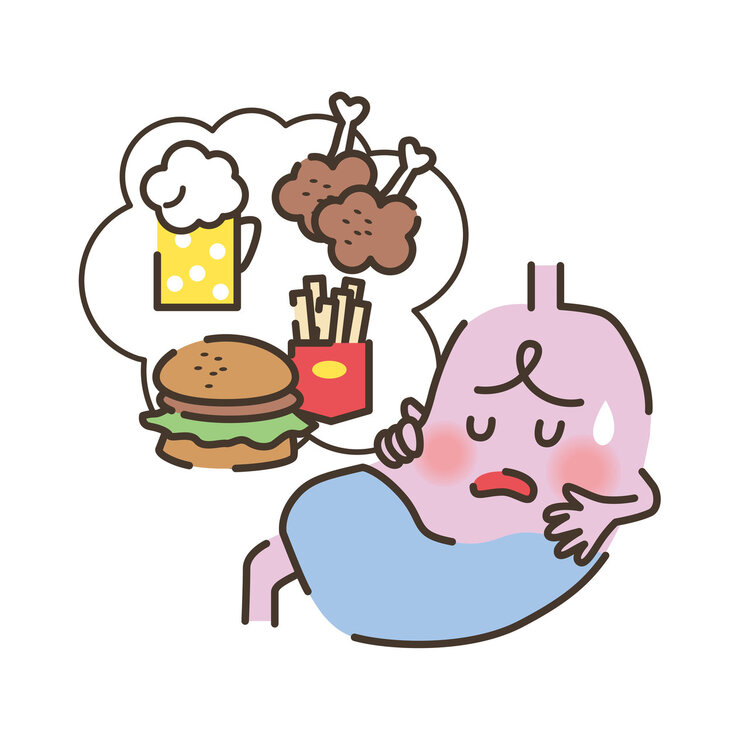

二、肝癌最喜歡你吃這幾種食物

肝臟作為人體的解毒器官,如果經常受到一些傷肝食物的刺激,那就可能引發肝臟的損傷,下面這些食物可能會增加患肝癌的幾率。

1.酒精

喝酒似乎已經成為了一種飯桌上的文化,可是攝入人體的酒精都是需要經過肝臟來代謝的,而酒精一旦進入人體會產生乙醛,對肝臟等器官造成損傷,長此以往就可能引發肝癌,尤其是雜酒更要少喝。

2.發黴的食物

很多黴變的花生、玉米、瓜子、核桃等的食物中,都會產生黃麴黴毒素,而黃麴黴毒素有著明顯的肝毒性,一旦攝入人體很可能引發肝癌,甚至致死。

3.沒有熟透的魚蝦蟹以及淡水魚

生吃淡水魚片或者一些未熟透的魚蝦蟹,很可能被肝吸蟲盯上引發膽管癌,還可能會引發肝硬化、肝腹水等疾病。

想要保證肝臟的健康,除了要保證良好的飲食習慣,少攝入酒精、發黴食物以及未熟透的魚蝦蟹等食物之外,還要重視體檢篩查,定期做好肝臟疾病的篩查,這樣才能做到早發現早治療,遠離肝癌的困擾。

1、多吃養肝護肝的食物。

蛋白質能修復肝臟,比如雞蛋、牛奶、豆腐、魚、雞肉、芝麻、松子等;

維生素A可抗肝癌,比如番茄、胡蘿蔔、菠菜、動物肝臟、魚肝油及乳製品等;

B族維生素是肝臟“加油站”,比如豬肉、黃豆、大米、香菇等。

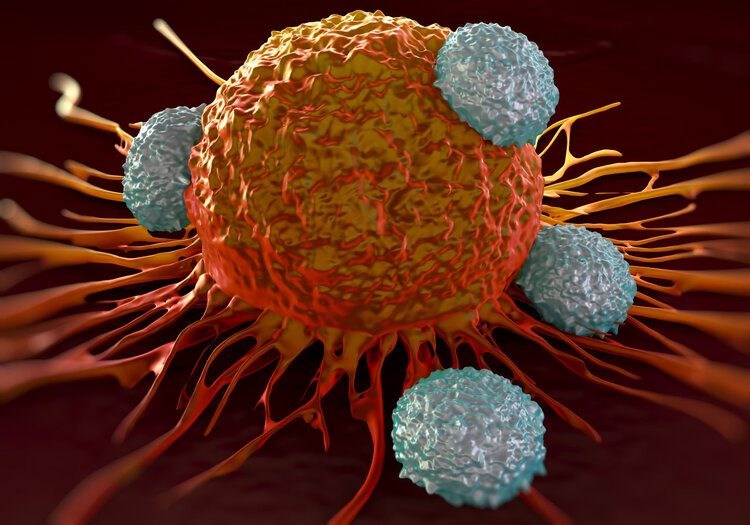

2、積極鍛煉提高免疫力。

正常情況下,人體內的細胞可能形成癌細胞,但人體的免疫系統有清除這些細胞的能力,當免疫力減弱時,就容易發生癌變,所以積極鍛煉、增強人體的免疫力,對於防止肝癌也非常重要。

3、生活規律,忌暴飲暴食。

早上吃得隨便或者不吃,晚上卻暴飲暴食、能躺著絕不坐著,還喜歡睡懶覺,營養過剩、身材肥胖,過度熬夜等這些都是危險因素,要保持健康的體重,胖瘦都不行,以防止營養不良或脂肪肝。