喜怒哀樂都是人的情緒,這些不同的情緒不僅可能反映一個人的性格,還可能會影響人的身體健康。就有這一種說法,癌症也可能和生氣有關。經常生氣也可能會誘發癌症。

據媒體報導,81.2%的癌症病人在患癌之前遭受過不良事件的打擊。在心理學上,經常壓抑自我,總愛生悶氣的性格被稱為“C型性格”,甚至還有一個名稱是“癌症性格”。

中醫則認為,肝主疏泄,生氣會使得人的氣機逆亂沖上,血隨氣上,從而導致氣血不暢,瘀滯於內,刺激癌細胞的出現。

臨床發現大多數癌症患者在診斷之前就有比較消極、被動的性格表現,思維上偏於負面,而這樣的性格會在一定程度上抑制人體的免疫系統,增加癌症發生的風險。

一、經常生氣,會導致癌症?

實際上,生氣也好,負面情緒也罷,它們不會直接導致癌症,但兩者確實有著密不可分的關係。

從上世紀70年代開始,國外研究發現,生氣、壓抑等消極情緒會導致淋巴細胞功能減退,使得免疫力低下,進而提升患癌風險。近年來學者研究也發現,心理狀態會通過神經遞質、內分泌來影響機體的免疫活動,並提出“C型行為”。

C型行為主要表現為過度壓抑、憤怒、悲傷等情緒,得不到合理宣洩,其體內的致病因數水準更高,與腫瘤的發生率有關。調查發現,乳腺癌、胃癌、宮頸癌、肝癌等癌症患者的C型行為更為明顯。

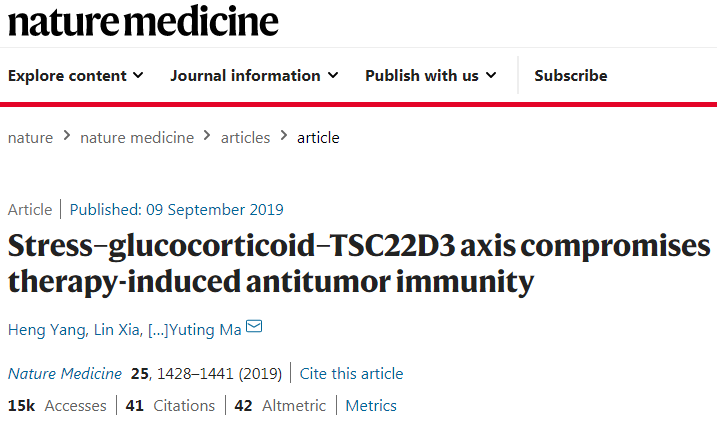

此外,知名學術期刊Nature Medicine的一項研究發現,情緒不佳會嚴重影響癌症的治療效果。

研究指出,情緒和精神因素會引起神經內分泌變化,導致免疫系統受到嚴重影響,進而影響腫瘤治療效果,讓癌細胞有復發轉移的機會。

2018年,安德森癌症中心的研究發現,“壓力激素”會促進癌細胞生長,並促進癌細胞產生耐藥性。

因此,經常生氣雖然不能直接致癌,但卻會通過影響機體內環境,提升健康人的患癌風險,降低癌症患者的治療效果。

二、經常生氣的危害,你知道多少

1、誘發心血管疾病

醫生表示,當讓你暴怒時,體內腎上腺素和去甲腎上腺素分泌會增多,引起血管收縮或冠狀動脈痙攣,使得血液粘稠度增加,容易導致心肌缺血、缺氧,進而引起心絞痛和心肌梗塞,嚴重者還會出現心率失常、心臟驟停,甚至是猝死。

2、誘發胃病

醫生指出,很多研究證實情緒和胃的關係密切。憂鬱、缺乏自信的人,更易患膽汁反流性胃炎、消化性潰瘍等疾病;亢奮、暴躁的人,更易胃出血;而悲哀、應激反應頻繁的人,則更易引起胃腸道粘膜的急性出血性炎症。

醫生指出,不良情緒也容易誘發肝病,例如經常發怒、滿腹牢騷的人,就比心態平和的人更易患肝病。脾氣不好、容易發怒可導致肝臟功能失調以及相關器質性病變。

4、內分泌失調

醫生表示,在子宮疾病患者中,不少人有性格急躁的傾向。緊張、愛發脾氣會造成內分泌失調,進而影響身體各器官。其中,生殖系統和激素的關係最為密切,損害也就更為明顯,例如乳腺增生症、子宮肌瘤等,就跟雌激素水準過高有關。

既然生氣會給身體帶來這麼多影響,那麼為了健康著想,我們就要找到控制情緒的“開關”,跟生氣、壓抑等不良情緒說拜拜。

01

以平和的心態面對生活,遇到困難、委屈或憤怒的事情時,要明白生氣不能幫助解決事情,不如想開一點,放棄生氣的念頭。當你忍不住生氣時,可以試著將注意力轉移到其他事情上,例如聽一些舒緩的音樂,讓心情放鬆,也可以看看喜劇或做些感興趣的事,讓自己快樂起來。

02

對於經常愛發脾氣、容易氣憤的人,不妨跟家人、朋友多溝通,理性表達自己憤怒的原因,他們能幫助你瞭解他人的看法,從而讓情緒得到開導,心情會更為平和。

03

如果你經常感覺自己會生氣,就可以通過深呼吸來緩解這樣的情緒。在生氣時,很容易因為控制不了自己的言語傷害到別人,也可能激化矛盾。先坐下來深呼吸十秒鐘,不要太過著急宣洩自己的情緒,也能避免血液迅速上湧,導致頭疼。

然後可以多思考一下這件事情值不值得生氣,為了一件事情而損傷自己的身體有沒有這樣的必要。經過一段時間的思考之後,很多的怒氣就已經能夠被自我消化了。如果還是很生氣,可以找人傾訴,或者用一些別的方式宣洩怒氣,比如跑步。

為了自己的身體健康,控制好自己的情緒是很重要的。人們常說,笑一笑十年少,避免受到一些不良情緒的影響,凡事看開一點,身體也會更好一點。